Ольга Вайнштейн: «Мода — это подвижная граница культуры»

Филолог и историк моды — о научной дружбе, о работе историка моды, о трех силах исследователя‑гуманитария, а также о том, что происходит в моде сегодня и как быть новатором в науке.

Об учителях

Альберт Карельский© Архив Алексея Карельского

Альберт Карельский© Архив Алексея Карельского

Мой бэкграунд — это филология. Я училась на филологическом факультете МГУ, моей специальностью была английская литература. Но при этом моими учителями были не англисты, а историк русской литературы Владимир Николаевич Турбин и германист Альберт Викторович Карельский. Потому что учителем может стать только человек, который представляет моральный, человеческий авторитет и, помимо знания материала, может научить чему-то большему в профессии.

Например, Альберт Викторович Карельский научил меня писать. Во второй половине 1970-х — начале 1980-х годов была целая когорта филологов, которые писали о литературе одновременно научно и художественно. Сейчас мало кто так пишет. Cкажем, предисловие Карельского к сборнику стихов Рильке — это настоящее художественное эссе, адресованное и широкому читателю, и специалисту; это стилистически выверенное и доступное для всех письмо, ради которого автор тем не менее не жертвует нюансами точной научной мысли.

А Альберт Викторович не только сам писал превосходно — он мог научить. Одна из моих первых курсовых работ — про мотив стекла в творчестве Гофмана — была просто испещрена его язвительными замечаниями: «надо вести вашего читателя», «скажите это по-русски», «не то слово», «текст интереснее наших домыслов». Каждое такое замечание содержало в себе некую программную установку. И сейчас, когда я читаю лекции или пишу, я ориентируюсь на его давние советы и порой автоматически использую некоторые его любимые обороты, а книгу про денди я старательно и сознательно пыталась очистить от наукообразных терминов, не упрощая предмет. После смерти Альберта Викторовича в издательстве РГГУ удалось выпустить серию его лекций по зарубежной литературе .

О толковании чужих идей

Мэтью Арнольд© Harvard University Library

Мэтью Арнольд© Harvard University Library

В аспирантуре я училась уже не в университете, а в Институте мировой литературы. В то время там был очень сильный отдел теории, в нем работали светила отечественной науки, например пушкинист Сергей Георгиевич Бочаров или германист Александр Викторович Михайлов — заседания и дискуссии с их участием были очень интересными. Там же я общалась с людьми, связанными с Московско-тартуской школой: Елеазаром Моисеевичем Мелетинским , Сергеем Юрьевичем Неклюдовым. Очень стимулирующим в научном плане было для меня общение с замечательным знатоком французской литературы Ириной Юрьевной Подгаецкой .

В ИМЛИ я постепенно начала заниматься ХХ веком: Маргерит Юрсенар , Вирджинией Вулф. Но моя кандидатская диссертация была о викторианской критике, о Мэтью Арнольде . Это сфера истории идей, а я всегда любила философию: в университете я ходила на курсы Александра Львовича Доброхотова , там мы пристально, глава за главой читали Гегеля, Канта, Шопенгауэра. Постепенно я заинтересовалась постструктурализмом. Стала много писать о Деррида , брала у него интервью и переводила его лекции, когда он приезжал в Москву. В этом был свой интеллектуальный азарт — разобраться в логике умозрительных конструкций Деррида, — но меня уже тогда смущало, что я в итоге оказывалась лишь истолкователем чужих идей.

В 1993 году я по заказу «Иностранки» написала первую статью о моде — «Одежда как смысл». Тогда эта тема для меня была скорее побочным интересом, хобби, но работа попалась на глаза американской славистке Елене Гощило, и она мне заказала еще одну статью — по семиотике советской моды. В те же годы у меня была длинная стажировка в Париже, в Институте современных рукописей и текстов, и параллельно с занятиями текстологией я начала ходить на показы мод, на салоны прет-а-порте и записалась на семинар «Семиотика одежды» в парижской Высшей школе социальных наук, который вела мадам Дениз Поп . Этот семинар волшебным образом стал для меня мостиком к новой специальности: выяснилось, что знакомые мне методы семиотического и структурного анализа применимы к интерпретации костюма. Тогда я проштудировала книгу Ролана Барта «Система моды», статью Петра Григорьевича Богатырева «Функции национального костюма в Моравской Словакии», где он по косточкам разбирает всю семиотику народного костюма. И самое главное, я почувствовала, что здесь восполняется дефицит чувственной конкретики, которой мне не хватало в абстрактной философии. Я ощутила импульс волнения, удовольствие, азарт — то, что сам Барт называет «le plaisir du texte», «удовольствие от текста». В данном случае — от текста костюма.

Точкой невозврата стал отказ от очень соблазнительного приглашения. Знаменитая феминистка Элен Сиксу, друг Деррида, пригласила меня в Париж на коллоквиум. Приглашающая сторона все оплачивала, но надо было делать доклад на гендерные темы на материале современной российской литературы. И я поняла, что не хочу, не могу и не буду в очередной раз перечитывать чужие философские произведения, чтобы потом спроецировать их на новый материал, потому что мне это неинтересно. И я отказалась, хотя организаторы были разочарованы, да и во Францию хотелось съездить.

О чем говорит внешность

Мое новое научное поле — семиотика моды — было непростой территорией для исследования, потому что слишком многое казалось самоочевидным, само собой разумеющимся. Ведь, с одной стороны, существуют книжки по костюму, где собран и разложен по полочкам весь исторический материал. С другой стороны, про современную моду очень лихо пишут глянцевые журналисты. Куда двигаться? И я решила анализировать нечто неуловимое — повседневную одежду. Все люди встают, чистят зубы, принимают душ, причесываются, надевают одежду и выходят на улицу. И мне захотелось выяснить культурную историю, которая стоит за каждым повседневным жестом, за каждым нашим выбором. И я сразу почувствовала, что история одежды связана с историей гигиены, с историей запахов, с историей больного и здорового тела. То есть это принципиально интердисциплинарная область, и, значит, можно было применить не только исторический и семиотический анализ, но и мои навыки расшифровки скрытых смыслов в текстах Деррида, его метод деконструкции. Или установки Мишеля Фуко , который написал прекрасные труды по истории телесности и призывал вскрывать политические интенции, скрытые за работой на первый взгляд нейтральных общественных институтов. Или идеи Ролана Барта о том, что в дискурсе глянцевых журналов просматривается очень изощренная подмена, когда все, о чем идет речь, представляется изначально «естественным»: Культуру замещает мифологизированная Природа.

В этом ключе я начала работать. Сначала у меня было странное ощущение, что я открыла новую территорию, чистый лист. Потом, конечно, я поняла, что в западном гуманитарном знании у меня есть коллеги и, помимо современного структурализма и постструктурализма, тут представлены другие направления. Я начала читать Валери Стил , Энн Холландер, Элизабет Уилсон, Кристофера Бруарда — их книги стали для меня введением в новую специальность.

Елеазар Мелетинский© ruthenia.ru

Елеазар Мелетинский© ruthenia.ru

В конце 1990-х годов основной для меня стала тема денди. Я тогда уже работала в РГГУ, где был образован замечательный Институт высших гуманитарных исследований. Им руководил Мелетинский, там работали Гаспаров , Аверинцев, Неклюдов, Гринцер , многие другие — это была идеальная научная среда. Я преподавала историю зарубежной литературы и в лекциях все больше и больше начала уделять внимание внешности. Что можно понять о писателях по их портретам? Почему романтики молодые и безбородые, а после них идут основательные бородатые писатели — Диккенс, Теккерей? Я обязательно говорила о Бо Браммеле и денди как литературном герое романтизма. И оказалось, что дендизм — это точка фокусировки, кристаллизации, которая притягивает к себе не только историю костюма и историю литературы, но и целый ряд других интересных тем. Это и поэтика игрового поведения, и розыгрыши, и искусство деланой небрежности, и техника холодной наглости, и культурное зрение, и оптические игры, и телесность, и гигиена, и парфюмерия — словом, это такой многосоставный поезд. Оказалось, что это тема, которой можно заниматься долго: я писала книгу о денди 10 лет, она вышла первым изданием в 2005 году.

О создании научного сообщества

Обложка журнала «Теория моды»© nlobooks.ru

Обложка журнала «Теория моды»© nlobooks.ru

В 1997 году, когда я работала как приглашенный профессор в Мичиганском университете, я узнала, что выходит первый выпуск журнала Fashion Theory («Теория моды») под руководством Валери Стил, и, конечно, с энтузиазмом подписалась. С ней самой лично я познакомилась позже. Мы подружились, и вскоре она прислала мне приглашение в редколлегию Fashion Theory — я до сих пор остаюсь единственным членом редколлегии от России. Теперь научных журналов о моде стало много, и я состою в редколлегиях четырех аналогичных иностранных изданий. Долгое время я убеждала Ирину Прохорову, главу издательства «Новое литературное обозрение», в котором и вышла моя книга про денди, что теория моды — замечательная новая область, которая до сих пор даже не представлена в России как вид гуманитарного знания, и что надо покупать лицензию и делать российский вариант «Теории моды». Ирина долго думала, но в итоге согласилась. И сейчас русский журнал «Теория моды» процветает. Я его не возглавляю, потому что после того, как вышел «Денди» и я защитила докторскую диссертацию, у меня родилась дочь Алиса — и я поняла, что надо расставлять приоритеты. Конечно, выбор был сделан в пользу Алисы, а главным редактором стала моя ученица Людмила Алябьева. У журнала есть книжная серия, и я ее составитель; ее первые издания — это переводы книг, на которых я сама училась. Но для того, чтобы в России образовалось научное сообщество по теории и истории моды, одного журнала недостаточно — нужна институционализация, нужны учебные программы, нужны аспиранты, нужно научное сообщество.

О научной дружбе

Владимир Турбин© philol.msu.ru

Владимир Турбин© philol.msu.ru

Вообще в России настоящие научные проекты, как правило, возникают на базе хорошей дружеской компании. Залог успеха — это несколько друзей, вокруг которых складывается научная тусовка. Скажем, когда я училась в МГУ, там была такая тусовка, которая, в общем, и сейчас продолжает действовать, но уже, скорее, как некий невидимый колледж, invisible college. Я говорю о Научном студенческом обществе, НСО, при кафедре теории литературы, которая тогда была достаточно либеральной. Куратором общества был Валентин Евгеньевич Хализев , и в него входили люди, которые сейчас составляют ядро российской филологической мысли, — Ирина Прохорова, Андрей Зорин, Сергей Зенкин , Андрей Немзер, Вера Мильчина и многие‑многие другие… Там велись поразительно глубокие и продуктивные дискуссии. Многие из участников НСО одновременно посещали семинар Турбина — самый интересный семинар в университете. Многие ездили на летние школы в Тарту. Мы обращались друг к другу по имени-отчеству, были диссидентами, обменивались самиздатской литературой. Затем Ирина Прохорова основала «Новое литературное обозрение», и первые конференции «НЛО» были по духу продолжением тех заседаний.

Что объединяет этих очень разных ученых? Повышенные требования к себе. Они работают на уровне международной науки. И неслучайно, когда некоторые из них уехали, они совершенно органично вошли в западную научную среду. Это люди, которые не привыкли халтурить. Они бескомпромиссно ставили себе цели самого высокого уровня, например написать новую теорию литературы.

Эразм Роттердамский. Портрет мастерской Лукаса Кранаха Старшего. 1532 год© Wikimedia Commons

Эразм Роттердамский. Портрет мастерской Лукаса Кранаха Старшего. 1532 год© Wikimedia Commons

Сейчас идея научного сообщества изменилась. Появился интернет как база для виртуальных сообществ и виртуального общения. Традиционное представление, идущее еще от Эразма Роттердамского, что в основе всего — научная дружба, некая «республика ученых», постепенно исчезает, по крайней мере в российской науке. Российское научное сообщество децентрализуется, становятся более важными связи онлайн — с единомышленниками, с которыми ты общаешься по имейлу, по скайпу. Отношения с коллегами, с которыми работаешь бок о бок, остаются поверхностно любезными, но такого «синкретизма», как раньше, уже нет. Что коллега — это друг, что учитель — это моральный авторитет, что ты можешь позвонить своему учителю в любой момент среди ночи и просто поговорить о жизни, если тебе это очень надо, — сейчас, конечно, это уже просто отпадает.

Тогда мы ощущали себя посвященными в храме науки, людьми, которые поддерживают огонь своим дыханием, действовала живая идея научного братства. Сейчас каждый сам за себя, и, я думаю, подобных научных сообществ в гуманитарном кругу уже нет или крайне мало. Нечто подобное прежней атмосфере братства и ученичества я видела только среди фольклористов, учеников замечательного ученого Сергея Юрьевича Неклюдова, на его семинарах по городскому фольклору.

Об эссеистах, музее и перформансах

Могу привести пример еще одного сообщества, которое было важным для меня после университета. Это была компания эссеистов, мы занимались импровизациями. Инициатором был философ Михаил Эпштейн, мы собирались сначала у него дома, потом — у кого-то еще из компании. В наш круг входили лингвист Алексей Михеев, филолог Маша Умнова, философ Борис Цейтлин, поэт Владимир Аристов, искусствовед Ольга Свиблова (которая тогда еще была женой поэта Алексея Парщикова), художник Илья Кабаков, искусствовед Иосиф Бакштейн, филолог Ольга Асписова. Мы выбирали тему, коротко ее обсуждали, затем брали бумагу и начинали писать эссе на время — полчаса, максимум 40 минут. И это было совершенно удивительное ощущение: в голове кипят мысли, надо успеть, ты пишешь — и перо выводит такое, что раньше и представить не мог. Когда время истекало, мы читали эти эссе по кругу и обсуждали. Эти обсуждения порой затягивались, было очень интересно. Все годы аспирантуры эта компания была для меня основной: мы ходили друг к другу в гости, вместе гуляли, придумывали разные проекты. Мы устраивали коллективные акции — например, открыли в коммунальной комнате музей вещей: каждый принес свою любимую вещь, написал эссе, и из них составилась экспозиция. У меня тогда было зеркало, Миша Эпштейн принес калейдоскоп, Володя Аристов — бритву. Что принес Кабаков, не помню — кажется, свой очередной мусорный альбом …Мы практиковали это и как публичный перформанс: в ЦДЛ просили публику задать нам тему, импровизировали эссе и зачитывали.

Для меня это было еще и школой быстрого, спонтанного журналистского письма. Вероятно, поэтому позднее я без особых усилий стала писать статьи в модные журналы, а с журналом Psychologies сотрудничаю в качестве колумниста до сих пор.

Об интеллектуальном усилии

Эти два сообщества — эссеистическое и научное — дали мне импульс постоянного интеллектуального усилия. Знаете, в волейболе, когда трудный мяч, тебе начинают кричать: «Играй, играй, играй!» Кажется, что ты уже больше не можешь, а все равно должен дотянуться. Так и в работе: «Играй!» Ты должен быть занятным, интересным, ты должен найти какие-то мысли в своей голове, даже если тебе кажется, что на данный момент у тебя никаких мыслей нет. Не давать себе спуску, не расслабляться, не позволять себе лениться. Может быть, тебе легче сказать на научном языке, а ты скажи так, чтобы тебя понял не только гуманитарий, но и физик, и математик, и обычный школьник. Объясни ему свою тему так, чтобы это было не дважды два четыре, а уже на уровне некоторой алгебры. Вот такой вызов.

О красоте, фокусировке и обилии фактов

Я думаю, что в гуманитарном знании существуют, образно говоря, три вида силы. Есть сила стиля: писать красиво и убедительно, так, чтобы текст доставлял удовольствие и читающему, и пишущему, думающему. Это читатель, как правило, безошибочно ощущает — писалось с интересом или писалось позевывая.

Есть сила концепции. Это точки внутренней фокусировки, то, что Пастернак называет скрытыми взрывчатыми гнездами. Мой папа был кристаллографом, я видела, как кристаллы растут вокруг некоей оси. В каждой научной концепции есть такая ось, и фундаментальные идеи крупных ученых, как правило, просты. Они становятся сложными, только когда превращаются в разветвленное древо. У Деррида такая идея — это критика логоцентризма; у Фуко — это идея «знание — власть»; у Лакана — это идея, что бессознательное структурировано как язык; у Бодрийяра — это нехватка реальности, откуда вытекает необходимость симулякра. Читать в поисках ключевой концепции очень интересно, это настоящее удовольствие, когда понимаешь: а-а-а, вот в этом тайная логика, центр натяжения тонких нитей! И угадывая, что автор скажет дальше, ощущаешь легкое парящее действие. Это интеллектуальный азарт от чтения трудных книг: трудно читать Гегеля и Канта, но зато какой кайф, когда поймешь, что они на самом деле имели в виду.

Наконец, есть сила знания эмпирики. Конечно, это очень эффектно, когда ты знаешь очень много занятных фактов — особенно в истории костюма. Упоминаешь какую-то занятную деталь и говоришь: вы знаете, что такое крылатка? Это такой плащ без рукавов. А почему у Чехова упоминается крылатка с рукавами? И начинаешь в этом разбираться. Или, скажем, откуда пошло слово «фиаско»? «Фиаско» — это «бутылка» по-итальянски. Существует легенда, что, когда у венецианских стеклодувов не получалось сделать эффектную вазу, они делали простую бутылку, и «сделать бутылку» — far fiasco — стало синонимом неудачи. Такие эффектные анекдоты можно запросто рассказывать, особенно на телевидении, чтобы обеспечить интерес широкой публики.

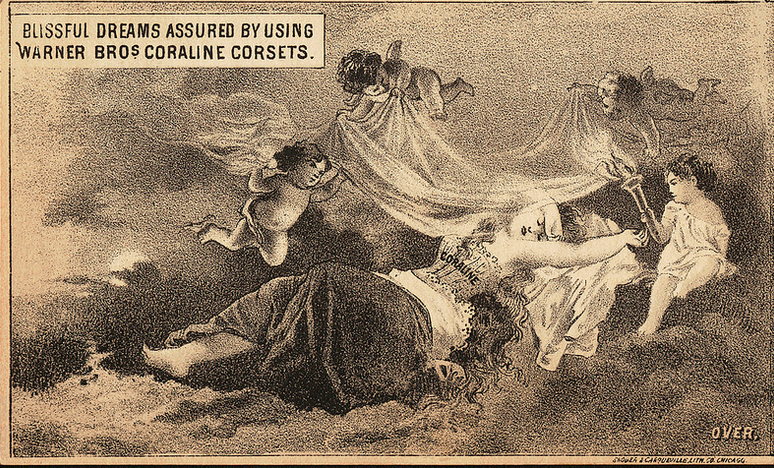

Безмятежный сон, хранимый корсетом Warner Bros. Coraline. Рекламная открытка. США, конец XIX века© Boston Public Library

Безмятежный сон, хранимый корсетом Warner Bros. Coraline. Рекламная открытка. США, конец XIX века© Boston Public Library

Но наука не сводится к анекдотам, и всегда надо понимать, что факты тоже относительны и есть соблазн подогнать факты под сильную концепцию. Например, Валери Стил написала книгу о корсете, но не пошла на поводу у легкой феминистской логики, что-де корсеты служили орудием угнетения бедных женщин, которые из-за них падали в обмороки и удаляли себе нижние ребра, и что отказ от корсетов стал первым освобождением женщин. Стил показала, что все на самом деле было сложнее: женщин предупреждали о вреде корсетов, было много медицинских статей, но женщины сами хотели их носить и заказывали корсеты один туже другого. Есть много свидетельств, что женщины, которые носили корсет, чувствовали себя лучше, сексапильнее. Точно так же сейчас большинство женщин носит высокие каблуки, хотя понятно, что это вредно для здоровья.

О задаче ученого

Задача ученого — максимально осознавая и собственную субъективность, и ограниченность своего культурного кругозора, все-таки понять, что, допустим, происходило в голове Кольриджа, когда он писал «Кубла-хана» . Это задача, как сформулировал Аверинцев, ответственного понимания. Ты учитываешь все культурные условности, которые существовали в прошлом, учитываешь свои культурные условности и пытаешься соединить эти два контекста.

О новаторстве

Для меня очень важным научным примером была жизнь моего папы, Бориса Константиновича Вайнштейна. Он был кристаллографом, начинал с традиционной кристаллографии, то есть с исследования минералов. Но потом он перешел в совершенно другую область: стал применять методы кристаллографии к органическим структурам и открыл в Институте кристаллографии лабораторию структуры белка. То есть он стал заниматься анализом структуры органических молекул. У нас в доме всюду были модели белков, папа строил их из моего детского конструктора. Папа выдвинул идею использовать для расшифровки структур белков одновременно метод дифракции электронов и электронную микроскопию. Он расшифровал целый ряд белковых молекул — за такие открытия многие западные ученые получали Нобелевские премии. Папа, например, расшифровал молекулу дикетопиперазина, и на его надгробном памятнике нанесена формула этой молекулы и схема ее устройства.

Борис Вайнштейн© Архив Ольги Вайнштейн

Борис Вайнштейн© Архив Ольги Вайнштейн

И, может быть, мой переход к исследованию моды — это в чем-то повторение его научного пути. Я начинала именно как классический, традиционный филолог, очень увлекалась структурализмом, а потом на моем пути оказались постструктурализм и теория моды.

Папа учил меня базовым принципам научной мысли. Так, он любил повторять тезис: если у тебя что-то не получается, не надо в сотый раз долбить в одну и ту же точку — сделай обходной маневр и посмотри на явление с другой стороны.

У нас в семье был культ лыж, и папа всегда шел первым и, как правило, прокладывал лыжню, его тянуло в неизведанные места, хотя, конечно, когда прокладываешь лыжню, скольжение хуже. Но папа любил прокладывать лыжню. В науке очень важно найти новое, «незанюханное» пространство. Знаете, у детей бывает игра — страна-мечта, когда рисуешь карту воображаемой страны. Я думаю, что у каждого ученого есть такая научная территория, своя страна. Но ее существование для начала надо обосновать, доказать.

Есть традиционная реакция на появление новой области знаний: она всегда всем кажется несерьезной и якобы просто не относится к науке. Когда Валери Стил начинала заниматься модой, она жаловалась, что «fashion is a f-word» — от слова fuck, как вы понимаете. Когда начал выходить журнал Fashion Theory, все думали, что это еще один глянец. А потом смотрят — серьезный журнал, со ссылками, картинок мало, они в основном черно-белые. Людей всегда приходится поначалу убеждать, что новая наука — это что-то серьезное. Это относится, допустим, к культурной истории ароматов. Мне очень много приходилось с этим сталкиваться: как можно писать о запахах? Это же какая-то неуловимая, субъективная материя, вы что, о новых духах пишете? Когда вышел составленный мной двухтомник «Ароматы и запахи в культуре», многие вопросы отпали. Или: а-а-а, вы историк моды, скажите, какие тенденции в этом сезоне? Я всегда говорю: простите, это вопрос не ко мне, спросите у глянцевых журналистов, что сегодня в моде, а я занимаюсь другим. И в результате время показало, что и о моде, и о запахах можно писать научно.

О работе историка моды

Непосредственный объект моей работы всегда зависит от темы. Если это XIX или XX век, я обращаюсь к модным журналам того времени, читаю художественную литературу, отслеживая описание костюмов, смотрю разнообразные документы. Скажем, я читала дневники денди. В XVIII веке дамы в особые альбомы записывали расходы на платье и там же приклеивали кусочки ткани. Конечно, историки моды ходят в музеи. Наконец, очень многое выкладывается в интернете. Сейчас, чтобы полистать все номера Lady’s Magazine XVIII–XIX веков, не надо даже ехать за границу.

Первый выпуск The Lady's Magazine. Август 1770 года© Birmingham Central Library

Первый выпуск The Lady's Magazine. Август 1770 года© Birmingham Central Library

Если говорить о современности, то тут подключается антропология: метод включенного наблюдения. Я очень люблю смотреть, как одеваются люди на улицах, люблю разговаривать с людьми на темы одежды. У меня была целая серия интервью «Мое любимое платье», причем в основном моими респондентами были пожилые дамы, которые еще могли вспомнить, скажем, 1920-е годы. Я их спрашивала: какие у вас были любимые платья? И чаще всего человек начинал мне рассказывать свою жизнь, потому что эти платья всегда были связаны с какими-то важными событиями, с какими-то запомнившимися историями. Кстати, в процессе этого исследования у меня появился новый герой — советская портниха.

Мода говорит и о состоянии общества, и о человеке: каково его бессознательное, что он хочет сказать своим внешним обликом, на кого ориентируется, счастлив в данный момент или, может быть, испытывает внутренний дискомфорт. Для изучения моды можно задействовать практически весь спектр гуманитарных наук: и антропологию, и социологию, и психологию, и филологию, и фольклористику. Сейчас мой новый материал для исследования — блоги по моде и красоте. Я хочу проверить гипотезу, что модная блогосфера живет по законам традиционной культуры, что она устроена примерно так же, как фольклор.

Мода как прививка толерантности

Обложка книги Эйлин Рибейро «Мода и мораль»© nlobooks.ru

Обложка книги Эйлин Рибейро «Мода и мораль»© nlobooks.ru

Всегда существует критика моды справа и слева. Критика моды справа исходит от консерваторов, моралистов. Сторонники моды в их глазах — это такие тщеславные и легкомысленные люди, склонные к ненужным тратам. Эйлин Рибейро написала целую книгу «Мода и мораль», в которой показала эту историю нападок: что мода — это сфера греха, соблазна и так далее. Критика слева блестяще представлена французскими интеллектуалами, в первую очередь Роланом Бартом. Они критиковали моду как культурный институт общества потребления. Барт разоблачал мифы, которые внедряются в сознание потребителей глянцевыми журналами. И я, когда беру в руки Vogue или Cosmopolitan, конечно, начинаю симпатизировать левой критике моды. Я вижу, что огромная рекламная индустрия внушает абсолютно ограниченный идеал красоты, который многих людей делает несчастными. Конечно, я категорический противник идеи патологической худобы и нормативного тела, пресловутых канонов вроде 90–60–90, которые девушек-подростков доводят до анорексии. И мне очень нравится, что в моду сейчас приходят ненормативные тела: на подиумах уже появляются полные, пожилые, инвалиды, представители секс-меньшинств и национальных меньшинств, то есть все те категории, которые раньше исключались мейнстримом.

Сейчас мода очень изменилась. Она поворачивается лицом к потребителю и начинает работать с идеями толерантности. Мода ведь далеко не сводится к гламуру и глянцу. И то, что сейчас происходит на улице и в блогах — это как раз питательная среда для появления новых представлений о теле, это замечательный инструмент терпимости, толерантности, это отучение от ксенофобии. Я считаю, что мода — это подвижная граница культуры, экспериментальная территория, где все время тестируются новинки, и неслучайно мода глубинно связана с авангардом в современном искусстве.

Понемножечку эти процессы захватывают и официальную моду. Раньше считалось, что подражание происходит сверху вниз, по знаменитой теории подражания Зиммеля : верхи спускают моду вниз, поэтому народ пытается подражать вкусам аристократии, светской тусовке. А сейчас получается наоборот: подиумная мода, от-кутюр, оглядывается на то, как одеваются люди на улицах. Дизайнеры и охотники за трендами посылают своих наблюдателей смотреть, что происходит в модных кварталах Токио — как одеваются, скажем, готические лолиты.

Стиль современной уличной моды держится на принципе «mix and match», то есть «смешивай и сочетай»: кажется, что человек нацепил на себя как будто бы первое попавшееся. На самом деле в его прикиде есть своя гармония, просто более сложного порядка, построенная на контрапункте. Это принцип, противоположный целостному стилю, когда мы стараемся создать единый цветовой ансамбль и подобрать подходящие аксессуары, чтобы все было в комплекте. Современная мода работает с диссонансами, с контрастом, со скрытыми перекличками, с разрушением и исчезновением материи — взять хотя бы вызывающие прорехи на джинсах. Это началось с деконструктивизма в моде. Кстати, вот еще один пример интересной переклички: идеи деконструкции Деррида отозвались эхом в работах дизайнеров-деконструктивистов — Мартина Маржелы, Анн Демельмейстер. Они создали поэтику диссонанса — рваные, как будто бы необработанные края, асимметричный крой, многослойность, — которая сейчас уже становится массовой.

Моя рабочая гипотеза состоит в том, что сейчас мы живем в переломный момент, когда мода как институт буржуазного, капиталистического общества, который завязан на сезонных показах, на глянцевых журналах, на взаимоотношениях от-кутюр и масс-маркета, начинает давать сбой. Новая система живет многочисленными сообществами, которые прорастают, как трава, — за счет интернета, за счет улицы, за счет того, что полностью меняются лидеры моды. Это уже не светские личности, аристократы, посетители клубных тусовок — это совершенно другие люди, фрики или блогеры, например. Вся система резко меняется на наших глазах. Просто это надо описать, объяснить, проверить — и это задача для историка моды.

Кирилл ГоловастиковПо материалам: arzamas.academy